病院勤務時代から続けてきたニュースレター

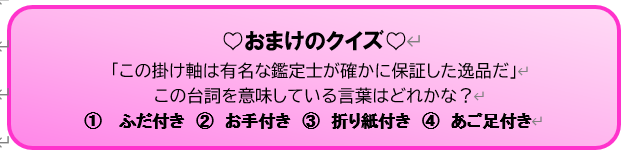

「こころのコーヒータイム」の「おまけのクイズ」、

退職・引っ越しで中断していましたが、

障害者就労継続支援B型事業所「人と人」さんのおかげで

無事に再開することができました!(感謝!)

皆さん、お待たせいたしました!

今月号の答えは ③の折り紙付き でした!

若い世代の人たちのなかでは、①を選択することもあるかもしれない、

「鑑定書」を「御札」と連想する、脳みそに柔軟さがあるから。

ではなぜ付けるものが「折り紙」なのか。

そもそも、室町時代の頃までは貴族の贈り物や紹介する人物に

「品質や人柄を保証する」ための文書を添える風習があったそうです。

その文書は二つに折られていて、折り目を下にして文字が書かれていました。

その、折った紙を「折り紙」と読んで、品物や人物に添えて紹介していたようです。

鑑定書とか釣書(身上書)とか…。

そここから、「保障する」という意味で(折り紙がなくても)、

「折り紙付だよ!」などと使われるようになったとのこと。

では、①の「ふだ付き」って?

少し前まで(基い、私が娘の頃まで)よく使われていた言葉。

「あいつはふだ付きのワルだ」。

今ではあまり聞かないけど。

江戸時代は素行が悪くて家から「勘当」された人の人別帳(戸籍謄本みたいなヤツ)に目印を付けて、

「御札」と呼んでいました。

あの時代は、連座制という、今でいうと連帯責任の制度があって、

罪を犯したらその家族や隣人(隣組)も処罰されたそうです。

だから、素行の悪い人が家族にいると、勘当して家族や隣人に影響が及ばないようにしたわけです。

② 「お手つき」

有名な源氏物語でも描写されているカルタ遊び(百人一首)、

私も遠い遠い昔、毎年お正月、10人の従兄弟従姉妹とやったもんです。

この日のために(?)1年を通して暗記してくる勤勉な従姉妹従兄弟たちと違って、

全く努力をしていない(お正月が終わったら忘れている)ふだ付きの私は、

毎年毎年、本番ではかなりの確率で間違った札を叩いていました。

これこそが「お手付き」です。

④の「あご足付き」は昭和世代には懐かしい響き…。

昭和にはこのようなビジネス用語がありました!

「あご」は顎で食事代のこと。

「足」はそのまま交通費のこと。

『この出張は、あご足つきだからラッキーだね』 このように使います。

因みに、「あご足まくら付き」ってのもあって、

これは、もちろん宿泊代も込み込み自社あるいは相手会社持ちってこと。

そんなどんぶり勘定の時代だったわ…。

他にも「一丁目1番地(最優先)」「手弁当(自腹で)」「全員野球(一人残らず)」などなどたくさんあるよ。

お若いの、令和でリピしてください。

ではでは、次回をお楽しみに💞

コメント